お役立ち情報

相続税申告を依頼する場合にかかる費用

1 税理士に依頼する場合の費用が気になる方へ

相続税申告を税理士に依頼すると、税理士報酬がかかります。

この税理士報酬について、以前は、税理士会の定める規程があり、報酬の計算方法が決められていました。

しかし、この規程は廃止され、現在は各事務所で自由に費用を設定することができます。

そのため、相続税申告についての費用がいくらであるのかは、事務所ごとに異なっています。

規定がないのであれば、いったい相場はいくらなのか知りたいという方も多いのではないでしょうか。

以降で、税理士報酬の相場や加算報酬が発生するケースについて、説明いたします。

2 相続税申告における税理士報酬の相場

相続税申告における税理士報酬の相場として、一概に言うのは難しいところではありますが、基本的には、遺産総額に応じて、遺産総額の0.5%~1%程度を基本報酬として設定し、その上で事案の難易度等に応じて加算報酬を設定している事務所が多い印象です。

基本報酬というのは、税理士に依頼すると必ずかかる料金になります。

つまり、相続財産が多額であるほど、基本報酬も高くなってくるということになります。

また、加算報酬というのは、相続人の人数や相続財産の内容、提供されるサービスなどによって基本報酬に加算されていく、追加料金のようなものになります。

3 加算報酬が発生する場合とは

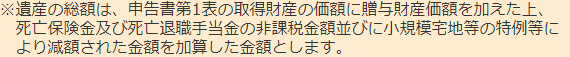

では、どのような場合に加算報酬が発生するのでしょうか。

すべての事務所が同じ加算報酬設定にしているわけではありませんが、基本的な考え方として、期限が迫っており至急申告をしなければならない等、緊急性が高い場合や、財産の種類が多く作業量が多くなる場合等に、加算報酬が発生することが多いと思われます。

代表的なものとして、以下のような場合があります。

⑴ 相続人が複数いる場合

相続人が複数人おり、各相続人が被相続人の財産を取得する場合、相続人が1名増えるごとに基本報酬の10~15%を加算する事務所が多いと思われます。

⑵ 土地がある場合

相続財産に土地がある場合、申告に当たって、土地を評価する必要があり、そのために役所調査や現地調査をする必要があります。

土地の評価は、相続税申告の肝になりますので、慎重に行う必要があり、時間や手間がかかる部分になります。

そのため、1利用区分当たり、5万円から10万円を加算している事務所が多い印象です。

⑶ 相続財産に非上場の株式がある場合

被相続人が会社を経営していた場合などで、上場していない株式会社の株式が相続財産に含まれているケースがあります。

上場株式とは異なり、非上場株式を評価するには様々な調査が必要になります。

企業の規模や所有不動産などの評価も含めて複雑な計算が必要になるため、非上場株式が相続財産に含まれていた場合は、加算報酬を設定している事務所が多いと思われます。

⑷ 書面添付制度を利用する場合

申告をする際、相続税申告の書面添付制度を利用する場合があります。

この制度は、申告の際に、相続税の算出根拠や判断理由を記載した資料を添付するというものです。

この書面添付制度を利用できるのは税理士だけであり、書面添付制度を利用するということは、専門家である税理士が、税務署に対して、この申告書類は適正であるというお墨付きを与えたということになります。

書面添付制度を利用することで、税務署からの信頼度が増しますので、税務調査の対象となりにくいという点にメリットがあります。

書面添付制度を利用して相続税申告を行う場合、通常の申告書作成よりも作業量が増えて責任も重くなりますので、加算報酬の対象とされることが多い印象です。

⑸ 申告期限が迫っている場合

相続税には申告期限があります。

申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税といった厳しいペナルティが課されます。

相続税申告の準備は早いに越したことはないのですが、場合によってはなかなか準備ができないこともあるかと思います。

申告期限が間近に迫っているタイミングで税理士に依頼をした場合は、緊急性が高いため、優先順位を上げて対応することになります。

このような場合は、加算報酬を設定する事務所が多いと思われます。

4 相続財産が確定するまで費用は確定しないことが多い

相続が発生した後、被相続人にどのような相続財産があるのか、調査をしなければ正確には分からないことがほとんどです。

相続税申告の基本報酬は相続財産の多寡で決まることがほとんどですので、通常、最初に提示されている金額はあくまでお見積額であることが多いと思われます。

実際に費用が確定するのは、相続税の申告が終わってからになるかと思います。

そのため、当初のお見積額と最終の金額が異なることもありますので、随時相続財産額を確認して、想定される報酬額を確認しながら進めていくことをおすすめします。